5大计划单列市“体检”:4城经济不输省会

所谓计划单列市,诞生于上世纪80年代,是在大城市当中挑一些实力强的城市,在国家计划中实行单列,并享有省级的经济管理权限。

当前,中国共有深圳、宁波、青岛、大连、厦门这五座计划单列市,他们在中国的经济发展中扮演了重要的角色。

但在强省会时代下,计划单列市的优势正在被省会城市逐渐赶上。五座计划单列市需要找到全新动能,以避免被“边缘化”。

而在五座计划单列市中,青岛各项主要指标均处于中游。随着城市发展的聚力点越来越明确,青岛又能否缩小与深圳间的差距,并再次实现对宁波的反超?

凰探第748期

撰文/©庄建成

审校/©张慧

五大计划单列市发展现状如何?

4大直辖市之外,中国还有15个副省级城市。在这15个城市中,又有5个城市的身份显得十分独特,这便是计划单列市——深圳、宁波、青岛、大连、厦门在列。

所谓计划单列市,全称是“国家社会与经济发展计划单列市”,获得这个头衔最大的便利就是拥有更高比例的财政收入留成,同时还有更自由的较大经济政策制定权。它们被视作“行政上的副省级城市,经济上的直辖市”。

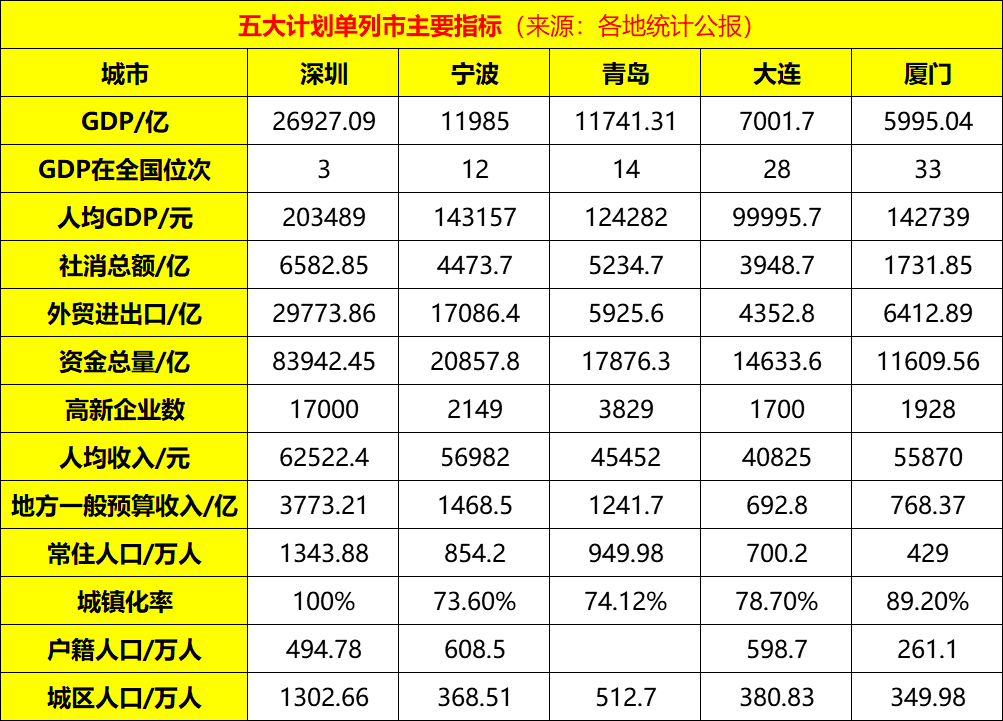

日前,有媒体结合各地统计公报,从GDP总量、人均GDP、人均收入、资金总量、高新企业数等多项指标上,对五座计划单列市进行了盘点。

五座计划单列市中,共有深圳、宁波、青岛三座城市GDP突破万亿,而大连和厦门距离GDP突破万亿则有不小的差距。值得一提的是,深圳借助对外开放的优势,始终排名前列,而宁波则在2019年的GDP排名中,超越了“被挤水”的青岛,来到榜单第二位。

整体来看,位于南方的深圳、宁波、厦门三市,表现略好于地处北方的青岛和大连。同时,由于五座计划单列市均位于东部沿海地区,也体现出了在改革开放初期,东部发展比西部更优越,更能承接对外开放所带来的红利。

作为计划单列市中唯一的一线城市,深圳除户籍人口数量略少外,在其他各项指标中均拥有及其亮眼的表现。仅GDP总量一项,深圳的数据就高居全国第三,体现出了强劲的发展实力。

此外,在高新技术企业数量上,深圳已接近2万家,而其他四家企业总和才只有9606家,同深圳相比仍有不小的差距。在资金总量上深圳的总额也超过其他四市的总和。

在体现城市吸引力的人口数量方面,常住人口数量过千万的深圳,户籍人口数量却不及宁波和大连,体现出深圳目前仍然只是一座“移民城市”;在城镇化率方面,深圳也是唯一一座100%城镇化的城市。

虽然五座城市同为计划单列市,但深圳已借助设立经济特区的东风,在五座城市中稳居领头羊的位置;宁波与青岛各方面表现接近,同属于中坚力量;大连与厦门则与前三座城市存在一定的差距,均属于有极大发展潜力的后备军。

某种程度上来说,五座城市的表现,也代表了所在省份的经济表现。广东作为GDP排名第一的经济大省,也是目前唯一经济总量突破万亿的省份;山东与浙江分列三、四位,属于同一等级。

再将五座城市置于其所在省份可以发现,除宁波外,其他四市的主要指标均优于省会。“强省会”之下,计划单列市的优势究竟在哪?随着各省省会越来越重视“首位度”的概念,五座计划单列市又该如何避免自身被“边缘化”?

四城领先省会,如何避免“边缘化”?

计划单列体制下,各座城市的发展纷纷走上快车道。毕竟计划单列下的财税体制,使得上述五座城市的自留财力更加雄厚。

如全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉所说,计划单列市的收支直接与中央挂钩,由中央财政与地方财政两分,无须上缴省级财政,而省内其他城市创造的财政收入则还要与省财政进行分成。这也意味着,计划单列市将有更多的资金投入地方经济建设,吸引优质要素集聚。

另外,基于计划单列市更加开放的政策与产业环境,这些城市的营商环境也更加具有吸引力。创新思维驱动下,这些城市也更加倾向于发展高新技术企业,从而得以率先实现产业转型升级。

然而,政策利好永远不会只倾向于同一拨。

近年来,合肥拆分巢湖、成都代管简阳、西安代管西咸新区、济南吞并莱芜等一系列省会扩张的举措,明显释放出各省份的省会城市将越来越强大的信号,计划单列市似乎有被“边缘化”的趋势。

毕竟,中国城市的发展,极大程度上依赖于行政资源的配给,政策红利给谁不给谁,几乎可决定一座城市的上限。这些计划单列市,在过去拥有省一级的经济管理权限,但在“强省会”战略下,地位和分量多多少少会下降。

而只有在确保自身平稳发展的同时,持续增强对省内地市的辐射力与影响力,最大限度聚集、调配各类资源,才是计划单列市实现更高质量发展的权宜之计。

纵观中国五大计划单列市,除深圳始终保持“一枝独秀”外,青岛与宁波围绕“榜眼”的位置展开了激烈的争夺。

GDP挤水后又遭遇疫情反弹的青岛,一方面与深圳差距逐渐拉大以及被宁波反超,排名跌至第三;另一方面,山东省又在着力提升省会济南的首位度。不甘心屈居中游的青岛,接下来又该如何发力?

排名中游,青岛如何发力?

根据各地市公布的2019年度统计公报显示,深圳全市GDP总值已达到26927.09亿元,重新估算的青岛则只有11741.31亿元,深圳自身的经济总量就超过了第二宁波与第三青岛的总和。

2019年,深圳实现GDP增速6.7%,而青岛增速则为6.5%。客观来说,青岛与深圳的差距正在逐渐拉大。

另外,2019年宁波在GDP总值上实现了对青岛的反超。此前长期位居五个计划单列市第二位的青岛,目前已经下降至第三位。

位居中游的局势提醒着青岛:必须要尽快明确着力点,实现新一轮的起势。

城市发展,关键在人。青岛市委书记王清宪曾在公开场合表示,搞活一座城市,先要搞活关键的人。

与青岛同为计划单列市的深圳,在深化对外开放的契机之下,通过深化市场经济体制,优化营商环境以及构建以企业为主体、以市场需求为导向的技术创新体系,打破束缚、融入世界、人尽其才、物尽其用,积极融入双循环的新发展格局。

借势“学深圳,赶深圳”的契机,青岛首先要“学深圳人、赶深圳人”,特别是领导干部这个“关键少数”。选派干部到深圳体悟实训,成为青岛“学深圳、赶深圳”最直接也最有效的方式。

同时,围绕深圳40年发展的成功经验,青岛也要进一步深化全面对外开放的发展理念不动摇,以自贸区、上合示范区、国际客厅等为契机,着力增强城市影响力,实现投资与贸易的双向互动,着力弥补贸易进出口总额在五市中排名较靠后的短板。

另外,在高新技术企业数量上,深圳的数量近乎于青岛的5倍,这也反映出深圳更加繁荣的民营经济发展水平。

民营经济与生俱来是市场经济的主体,是最富生机活力的经济细胞;判断一个城市的市场化程度高低,当地民营经济是否发达是个极为重要的参考指标。以华为、腾讯为代表的深圳企业,均属于民营企业的范畴。

而青岛,目前可以称为城市名片的企业,仍然是以“五朵金花”为代表的传统制造业企业,转型之路任重而道远。于青岛而言,想要实现城市转型,必然要用着力发展金融、航运、贸易、医养等新兴产业。

疫情倒逼全球产业链、供应链加速重构,市委书记王清宪也多次在公开场合提到创新的使命从来没有像现在这样急迫。

基于青岛自身产业发展基础,青岛也整理出了13个需要顶格协调推进的产业,分别是新一代信息技术、新能源新材料、医养健康、现代金融、现代物流、商贸、商务服务、现代海洋、高端化工、文化创意、精品旅游、现代高效农业、高端装备。

可以看到的是,青岛这13个重点发展的产业均属于新兴产业的范畴。而青岛由政府领导顶格协调推进的做法,既能提升产业发展效率,又将提升资本对相应产业发展的信心。这一做法的成效,也反映在了最新出炉的相关数据中。

前三季度,青岛实际利用外资达285.7亿元人民币,同比增长4.4%,到账内资达1450.3亿元人民币,增长12.3%。资本在青岛城市发展的过程中,依托蓬勃发展的新兴产业,收获了外界越来越多的青睐。

而以深圳招商蛇口发展为例,青岛可以继续围绕金家岭金融区等功能区,创投风投大会以及世界工业互联网等具有全球影响力的活动,加大金融与“双招双引”攻势的结合力度,进一步推动产业与资本、金融的协同发展。

同时,现在的区域经济竞争,早就不是单体城市的竞争,而是城市群、都市圈的竞争,而计划单列市则意味着青岛被赋予更大的财政自主权,这就可以让青岛能够因地制宜地制定政策,借胶东一体化的契机与周边地市加强产业协作,从而进一步提升自身的影响力与辐射力。

站在中国经济结构性调整的节点上,青岛更应勤修内功,走出一条更符合自身所需的特色发展之路。